スト6はじめました日記 その1

ストリートファイター6を買った。

今回Steamで半額セールをしていたので、新しい世界に飛び込む気持ちで買ってみた。

格闘ゲームは学生時代に友達の家でスト2を遊んでた程度の経験しかない。本田でひたすら張り手をして嫌がられていた。

ゲームは麻雀やシミュレーションなど、即時の反応が求められないジャンルを主にやってきた。強制スクロールSTGもやり込んできたけど、それは反射神経というよりはパターン構築能力が求められるゲーム。アクション要素が強いゲームをやり込むことになるのは実は人生で初めてかもしれない。

中級者に当たるランクがゴールド〜プラチナのようなので、そこまで上達できることを長期的な目標としたい。

使用キャラ

使うキャラは1人に絞るのが良さそうなので、キャミィに決めた。

理由はエロいから見た目がすげー好きだからである。

また、初心者なので操作タイプは当然のようにモダンである。

他のキャラを知っているわけでもないので相対的な議論は出来ないのだけど、キャミィは飛び道具や特殊なギミックもなく、初心者でも扱いやすいキャラのように感じた。

それでいて、横方向の射程が長いスパイラルアローやキャノンストライク、遠くから投げ抜け不可能な投げを派生させられるフーリガンコンビネーションなど、中距離から相手を牽制できる技も豊富なので、間合いを適切に取ることで相手のリスキーな行動を誘いやすい。

また、ゲージが1本あれば放てるスーパーアーツ(超必殺技みたいなもの)のスピンドライブスマッシャーも非常に使い勝手が良い。不用意に飛び込んできた相手に対してワンボタンでかなりのダメージを叩き込める。

反面、相手に一気に近づく技は隙が大きくなるので、こちらから接近戦を挑むのはかなりのリスクを感じている。スパイラルアローをガードされた後に投げやコンボを決められ一気に劣勢となったことも多い。この辺り、間合いの詰め方や攻撃の仕掛け方に関しては座学が必要に感じた。

スト6のシステムに関して

やはり特徴的なのはドライブゲージ周りのシステムだろう。

相手の攻撃を受け止めつつドライブインパクトを喰らわして硬直させることで、重量級のコンボを確実に決めることができる。ドライブゲージもそこそこの速度で自然回復するので、必要な時にはゲージの消費を厭わず叩き込んでいくことが大事だと感じている。

しかし、ゲージを全消費するとバーンアウト状態となってしまい、一定時間ドライブゲージを消費する行動を一切取れなくなってしまう。自分のゲージが無くならないように立ち回らなければならないし、逆に相手のゲージが無くなりそうな時にはこちらが攻め込む大チャンスだ。さらに逆に言えば、バーンアウト状態になっても相手をKO出来れば、あるいはKO寸前まで追い込めれば大丈夫だということも言える。このドライブゲージと体力ゲージを意識した立ち回りがスト6の大きな特徴なのだろうかと思った(他の格ゲーでも同様のゲージ管理要素は存在するのだろうが)。

実は体力ゲージとサブゲージのゲージ管理要素は、怒首領蜂大往生などに代表されるCAVEシューを触ってきた自分にとっては馴染み深いものだ。格ゲーはこれまで触ってこなかった自分だが、この辺りは意外なアドバンテージかもしれない。

そしてドライブゲージ周りで大事なのは、攻撃を受け止めることでゲージを回復できるドライブパリィと、相手に一気に近づきつつ強化攻撃を叩き込めるドライブラッシュの両システムなのだが、これらはまだ全然使いこなせていない、というかそれらが配置されているボタンに実戦で指が伸びていかない。どちらもスト6における強行動のようなので、使いこなせるようになっていきたい。

格ゲーの四面体

キャミィをちょっと触ったところで、同じ初心者帯での対戦でも大きく負け越す結果となり、座学や練習の必要性を強く感じた。しかし、全く新しいジャンルに触れているので、どのようにすれば早く上達することが出来るのか全く分からない。そこでYouTubeで初心者向けの動画をいくつかみていたところ、以下の動画に出会った。

このうち、コンボに関してはモダン操作により初心者でもある程度出来るようになっているのだが、ガード・投げ・対空については意識して取り組まなければならない、とのこと。

ここで解説されている内容が非常に役に立った。対戦中に相手の攻撃をガードし、適度に投げを織り混ぜ、不用意に飛び込んできた相手を対空で落とすことを心がけると、戦績がかなり改善された、と感じる。

このように、複雑な要素を分解して少数の本質的で独立な軸に分解してくれる人の存在は新参者にはありがたい。全ての要素を4要素に分解した名著「料理の四面体」があるが、いわばこれも「格ゲーの四面体」なのだろう。この4要素のうち自分には何が足りないのか意識して、上達を続けていきたい。

現在地点

この文章を書いている時点で、ランクはブロンズ★2。目標までシルバー・ゴールドと抜けなければならないことを考えると先が遠いが、ブロンズに到達した時点であまり勝てなくなってしまった。どのようにすれば勝率が改善できるかも見当がつかない状態なので、しばらくは初心者向けの動画や記事を見て知識を深めていくことに努めたい。

最後に、現在地点として先ほどやったランクマのリプレイを置いておきます。

車椅子映画館大炎上というスマブラ大会について

Twitter(自称・X)のおすすめタイムラインがこの話題で溢れているので。

もう仕方のないことだけど、人類はこういう不毛な言い争いが好き過ぎる。不毛なのはこの話題が、ということではなくて、言い争いの構図。例えばこの話題にしたって、

- 車椅子ユーザーが映画館に行くことの是非

- 事前連絡せずに映画館に行ったことの是非

- 映画館スタッフの言動・対応の是非

- それをSNSで記載して炎上させた是非

- 映画館のバリアフリー化を進めていくことの是非

- 映画館だけでなく社会全体のバリアフリー化を進めていくことの是非

少なく見積もってこれぐらいの軸はあるだろう。議論というものは少なくともこれぐらいは論点を整理してそれぞれの是非を争うというものだ。ちなみに僕は

- もちろん車椅子ユーザーが映画館に行っても良い

- 事前連絡せずに映画館に行ったのは車いすユーザーの落ち度(ただ、映画館には過去何度も対応してもらっていたようなので、「今回事前連絡をしなかった」というのは仕方ないかも)

- 映画館スタッフが当日対応に苦労したのは分かるが、事前連絡を怠っただけのユーザーに実質出禁とも取れる言動をしたのはめっちゃ悪い

- 車椅子ユーザーがその顛末をSNSに書いたのはなんともだけど、文面がSNSのマジョリティに嫌われるものになっていて、良くないなぁとは思う

- 正直この部分が、炎上がここまで大規模になっている大きな原因なのでは感がある

- 将来的には、車椅子ユーザーも事前連絡なんて気にせず、自由に映画館に行ける世の中になると良いよね!

- それだけじゃなく、社会全体もバリアフリー化を進めていければいいよね!

という意見なのだけど、当たり前の事しか言っていないし、健常者も障害者も含めてこれが世間の意見のマジョリティなのではという気がする。

ところが、おすすめタイムラインに流れてくるツイートを見ると、どうも「映画館も将来的にバリアフリーになれば良い」という人と、「事前連絡せずに映画館に行ったのはそっちの落ち度だろ」という人がひたすら口論をしている印象を受ける。意味が分からない。どうして「将来の話」をしている人と「過去の話」をしている人が言い争いをできるんだ?

他にも、別の軸で話している人がまた別の軸の人を攻撃して、それにまた全く別軸の話を持ってくる人が加勢するという構図もあって、もはや大乱闘スマッシュブラザーズである。こんな調子だからお互いに暴言と差別意識と被害者意識をぶつけ合うだけで議論が深まるはずもないし、憎しみと偏見が増すばかり。こんな議論に関わっても誰も1ミリも得しない。

というか、ぶっちゃけ議論ではないんだろう。この燃え盛る炎上に、自分が日々抱えているルサンチマンを投げ入れて、キャンプファイアーを楽しんでいるのだろう。サービス業に従事する人は、こんなワガママな客がいるからスタッフが疲弊するんだと言うし、日々障害者差別を受けている人は、健常者はコレだから困ると言う。給料が少ない人は、こんな生産性のない奴になぜ社会保険料払わにゃならんのだとこぼすし、国外に住んでる人はジャップはまだこんなに遅れてるのと冷笑する。

みんな、この話題の本質を捉えていない。捉えられていないのではなくて、捉えない。だって必要ないから。この中から自分が話題に参加できそうなエッセンスを取り出して、このスマブラに身を投じているのだ。結局SNSなんて娯楽、Twitterなんて遊びなんだから。

今話題の車椅子の人がなんで批判されてるか、「平等」とか「公平」って言葉を出してる人がいたので絵にしてみた。 pic.twitter.com/YPMPdes0Mw

— もっちーに (@motsura) 2024年3月17日

なんだけど、「車椅子」でTwitterを検索するとイラストを描いてまでガチの障害者差別をしているツイートがあって、しかもそれが1万RPされていてビビる。みんながみんなこの炎上を遊びだと考えていれば良いんだけど、そうではなくて本気で障害者を憎んでいる層も結構いるみたいだ。こうした炎上スマブラ大会を繰り返すたびに、こうした分断は深刻になって行くんだろうけど、何とかならないんだろうか。

誰が神域リーグをつぶすのか - 打牌批判問題に寄せて

タイトルは黒木プロリスペクトです。

ご報告おじさんhttps://t.co/1RXIno4dCK pic.twitter.com/udLhKV04GE

— 天開司🎲バーチャル債務者Youtuber (@tenkaitukasa) 2024年2月7日

神域リーグ主催・天開司さんが、度重なる打牌批判を理由に選手としての参加を辞退した。このこともあり、打牌批判について議論することが空前のブームとなっている。

乗るしかない、このビッグウェーブに。というわけで、打牌批判について、意外と誰も言及してないなというところまでつらつらと書いていこうと思う。目次は以下の通り。

- なぜ打牌批判問題は厄介なのか?

- 人はなぜ打牌批判をするのか?

- 打牌批判問題はどうしたら解決できるのか?

- 白雪レイドさんのポストについて

- 神域リーグをつぶすのは誰なのか?

なお、ここで対象とするのは、麻雀プロではないアマチュアの配信者に対するYouTubeチャットやコメント欄、あるいは別の手段による「打牌批判」である。麻雀プロに対する打牌批判は堀慎吾プロの下記ツイートに激しく同意である。

麻雀を楽しんでるアマチュアの方に対する辛辣な打牌批判はやめようって促すのは素晴らしい

— 堀 慎吾🌸 (@elis0323) 2024年2月7日

でも麻雀プロにも批判するなよってそれは違うかな。どんな世界でもひどいプレーにはヤジが飛ぶし、ヤジだって熱狂あってこそ。プロなら批判されても気にならないくらい選択に誇りをもてよ

あ、酔ってないですよ

また、下記の記述には主観的な内容がふんだんに盛り込まれていることにも注意されたい。一方、現在の自分は神域リーグに深くハマっているわけではないので、出来るだけ第三者視点から俯瞰して書いたつもりでもある。

なぜ打牌批判問題は厄介なのか?

「打牌批判」は「プレイ内容についての批判」と言い換えてもいいだろう。麻雀におけるプレー内容の批判は特に打牌批判と呼ばれる。

と考えると、配信者に対する「プレイ内容についての批判」問題は、別に麻雀に限ったことではない。有名なAPEXでも、配信者に対する上から目線の指摘コメントは「コメデター」として忌避されている。VALORANTやその他のゲームでも、こういったコメントの存在は問題視されている。

上から目線で説教する、ぶっきらぼうな口調の指摘で配信の雰囲気が悪くなる、といった問題は麻雀配信とFPS配信で共通だろう。しかし、麻雀における打牌批判の問題は、それらよりも深刻なものに思える。それは、「プレイ人口の多さ」と「麻雀に触れてきた環境の多様さ」によるものと考えられる。

プレイ人口の多さ

まずプレイ人口の多さは言うまでもないだろう。一度でも触れたことがあるプレイヤーの数なら、麻雀はAPEXやVALORANTを大きく上回っているはずである。特に成人男性であれば、大学などでかなりの割合の人が麻雀に触れてきているのではないだろうか。

となると、同じAPEXなどのゲームの配信と比べて、麻雀では配信上で行われているプレイ内容についてそれなりに意見を持つ人の割合が大きいと言えるだろう。自分が遊んだことのないゲームのプレイ内容について上手下手を判断することが出来ないが、それなりに遊んだことがあるゲームならば、「このプレイは間違っているのでは?」と考えることが出来る(その考えの内容が合っているか間違っているかは別にして)。

意見を持つ人の割合が多いとすれば、それを不適切な形で表現する人の割合が全てのゲームで共通だと仮定するなら、麻雀配信における打牌批判コメントは多くなってしまう。配信視聴者数に占めるプレイ人口の割合が大きいことによって、打牌批判コメントが多くなってしまうというのが、打牌批判問題が厄介な理由の1つ目である。

麻雀に触れてきた環境の多様さ

2つ目は麻雀に触れてきた環境の多様さについて。麻雀は歴史の長いゲームである。歴史が長いとどうなるかと言うと、それぞれの時代でセオリーとされてきた戦術が違うのだ。

- 三色や一通など打点重視の手組み、あるいはオカルト的な手法が重視されてきた90年代まで

- その反動として、低打点でもいいから早く上がることが是とされた00年代

- 打点重視の手組が再評価され、速度の打点のバランスが重要とされている10年代以降

ざっくりとこんな感じだろうか。そして、麻雀配信に来る視聴者は、それぞれいろんな時代、いろんな環境で麻雀に触れてきた人たちである。すると何が起こるかと言うと、どのように打っても誰かしらが違和感を持ってしまうのである。

速度を重視して端牌を切ると「三色あったのに...」と言われ、三色を目指すために端牌を抱えていると別の人に「それ持ってると受け入れ減っちゃうよ」と言われ、リーチが来たからベタオリしてるとまた別の人から「オリてばかりだと流れ悪くなるよ」と言われ……

視聴者が麻雀に触れた時期も、勉強した深さもバラバラなので、それぞれの視聴者がセオリーとしている戦術もみんなバラバラなのである。これはAPEXなどの(比較的)歴史の浅いゲームとは決定的に違うところだ。

究極的に、現代的なセオリーに完璧に即した打牌をしても、その半荘でラスだった場合、90年代の麻雀の世界観を持った視聴者に「敗着」をあげつらわれる可能性がある。超打点寄りな打牌をしてもまた然り。歴史が長く、セオリーが人によってバラバラだから、どの打牌も視聴者の誰かの違和感になり、あらゆる打牌が誰かの批判対象になりえる。これが厄介な理由の2つ目である。

他にも、「結果論から粗探しをされやすい」「大会の場合、視聴者からは他の人の手牌も見えるから指摘を受けやすい」というのも理由には入ってくるだろうが、やはりこれら2つの問題が大きいのではないだろうか。

以上より、「視聴者の中に占める麻雀プレイ経験のある人の割合の多さ」「視聴者のセオリーとしている戦術がバラバラなことで、あらゆる打牌が批判対象となりえること」により、他のゲームに比べてプレイ内容への批判が多くなってしまう。これが打牌批判問題の厄介なところである。

人はなぜ打牌批判をするのか?

そもそも、人は何故打牌批判をしてしまうのだろうか?

- 自分が正しいと思っている打ち方を、配信者にアドバイスしたい

- 自分が正しいと思っている打ち方を、打牌批判を通して他の人達に共有したい

- プレイ内容から感じたストレスを、批判を通して消化したい

- 単にその配信者を攻撃したい

列挙してみるとこんな感じになるだろうか。4番目の理由は当然論外、3番目の理由は麻雀プロ相手には許容されるかもだが、アマチュアの配信者を相手にすることではないだろう。

ただ、これらのような悪意を自覚しながら打牌批判をしている人の割合はそこまで大きくないのではないか。厄介なのは1,2番目の、本人にとっては利他的だと思っている有害な行動である。

これは早く浸透して欲しい概念なのだが、他の人にアドバイスをするというのは自慰行為である。アドバイスという行為を通して、自分の主義主張に相手を従わせ、相手よりも精神的優位に立っているという優越感を感じて快感を得ることが出来る、いわゆるマウンティングの一種である。少々言い過ぎな気もするが、少なくとも受け手が求めていないアドバイスは、ほぼ全て自分が気持ちよくなりたいだけの行動、というのは正しいだろう。本来はキャバクラなどで金銭を払って行われるものだが、今日ではYouTube上でコメント欄を通じ、多くの配信者に対して行われている。

ただ、やっていることがアドバイスという、一見人を助ける行為に見える以上、「これは自分が気持ちよくなりたいだけの良くない行動なのでは」と自覚することは難しいだろう。そうして視聴者が良かれと思ってアドバイスした内容が、批判されたと感じた配信者のメンタルをゴリゴリ削ってしまう。この非対称的な構図が、打牌批判問題の解決を難しくする大きな要因なのではないだろうか。「打牌批判はやめましょう!」と呼びかけられても、自分がしていることが打牌批判だと自覚できなければ、その行動を止めることは出来ないのだ。

念のため指摘しておきたいのが、打牌批判問題においては、「配信者がどう思ったか」のみが重要だということだ。視聴者の自覚している行動が「アドバイス」であれ「批判」であれ「議論」であれ「何かしらの啓蒙」であれ、受け手が打牌批判と感じればそれは打牌批判だ。何故ならば、どれほど崇高な目的があったとしても、麻雀を楽しく遊ぼうとしている人の心を傷つけてもいい理由にはなり得ないからだ。

そのことを踏まえ、すべての視聴者が「いまからアドバイスしている内容、もしかしたら打牌批判になっちゃうかもしれないな...」と自身を省みれることが、打牌批判問題の解決の目指すべきところだろう。

打牌批判問題はどうしたら解決できるのか?

というわけで、打牌批判問題は「他のゲームに比べて多く発生する」「そのかなりの割合は良かれと思ってされている」という2つの要素が合わさった、かなり厄介な問題である。

果たしてどのようにしたら打牌批判を無くすことが出来るだろうか。少なくとも、「打牌批判をやめてください!」と声高に言っても解決できそうにはない。何故なら、打牌批判者の多くは、自分のは批判ではなくアドバイスだと思っているからだ(あるいは、「自分のはセオリー的に正しい内容だから正しい批判である」などだろうか)。

ではどうすれば良いのか。根本的に解決するためには、視聴者のマナーとして「配信者に求められない限り、アドバイスはしない」という文化、あるいはマナーを作っていくしかない。「相手の気持ちを考えよう」とか、「批判をするなら建設的にしよう」とか、そのようなメッセージは批判を批判と思っていない視聴者には届かない。「求められてないアドバイスや指摘はウザいしキモいしダサい」という風潮を、視聴者と配信者と共に作っていくしかないのではないか。

何故配信者も一緒にやらなければならないのかといえば、それは視聴者の行動に影響を与えることの出来る唯一の存在は配信者だからだ。任意の視聴者側だけの動きでは自治厨と変わらなくなってしまうが、配信者の呼びかけや行動には、視聴者全体の行動を変える大きな力がある。

実際には、これには時間がかかるだろう。発言力が高い人が声掛けして右に倣え、にはなりそうもないし、実際にもなっていない。この界隈にいる人たちが協力して粘り強く呼びかけ、文化やマナーとして徐々に定着させていくしかないだろう。また、「正しいことを言っているんだから何が悪いんだ」と、自分の考えを曲げない頑固な人もいるだろう。そのような抵抗勢力が十分に小さな割合になるまで、文化を浸透させていくことが必要になってくる。

麻雀における打牌批判問題はそもそも厄介であり、自分が打牌批判をしていると自覚していない打牌批判者も多く存在する以上、解決することも難しい。配信者への打牌批判問題を本気で解決したいのであれば、視聴者のみならず配信者も一緒に、そのような文化を作っていくのが最速の道だろう。

白雪レイドさんのポストについて

打牌批判について。

— 白雪レイドのスペア (@Sub_Reid) 2024年2月9日

俺が普段やってるのって、打牌批判じゃなくて本質的にはただの負け惜しみなんだよね。

対戦相手の打牌に対して色々考察したり自分の考えを言うのと、関係ない外野から打牌について発言するのは全然意味が違くて。

その二つをごちゃ混ぜにして考えてる人、ちゃんと考えて欲しい。

俺は少なくとも自分と全く関係ない人の打牌にケチ付けたことは一度もないし

— 白雪レイドのスペア (@Sub_Reid) 2024年2月9日

こういう話、今までも配信で何度もしてるから視聴者の皆は耳タコだろうけど、

なんでもかんでも打牌批判!打牌批判!って騒いでる輩は、落ち着いて『何が神域リーグを進行する上で邪魔になってるのか』

を考えてくれ。

というわけで、この記事は実は上記のツイートを読んでから書き始めたものだ。というのも、このツイートには打牌批判問題の本質が全て詰まっているように思えるからだ。

白雪レイドさんは前年までの神域リーグに参加しているVTuberである。雀魂で雀聖3に到達するなどその麻雀スキルの高さでも知られているが、一方で麻雀配信においては、同卓している一般プレイヤーのプレイ内容に対し、罵倒に近い表現で言及するなど、一部の視聴者からは問題視されていた。

そして冒頭の神域リーグ主催・天開司さんの不参加表明が行われた後、打牌批判問題について関心が集まる中、白雪レイドさんの言動についても議論されるようになったが、その中で行われたのが上記のポストである。

このポストには、神域リーグにおける打牌批判問題のすべてがあると言ってもいい。まず、「俺が普段やってるのって、打牌批判じゃなくて本質的にはただの負け惜しみなんだよね。」という文章だが、これは全ての打牌批判者が行っている自己正当化である。

- 打牌批判ではなくてアドバイス

- 打牌批判ではなくて疑問に思ったことを言っただけ

- 打牌批判ではなくて他の人を啓蒙してるだけ

- 打牌批判だけど正しい内容だから

「打牌批判ではなくて負け惜しみ」というのは、上記の打牌批判正当化のショーケースに一緒に陳列されて然るべきものだろう。ここまで見てきたように、打牌批判問題は「発信側が何を考えて言ったものか」は全く問題ではなく、「受信側がどう思うか」が重要なのである。発信側に正当な理由があればOKなのであれば、打牌批判問題はそもそも存在しない。

一方、白雪レイドさんも、日々視聴者から心無い打牌批判を受けている人物の一人である。その人物でさえ、多くの打牌批判者と変わらない正当化をしてしまうというのは、自分が打牌批判をしているという自覚をすることの困難さを物語り、この問題が容易には解決できないということを端的に表しているだろう。

もう一つ、「落ち着いて『何が神域リーグを進行する上で邪魔になってるのか』を考えてくれ。」という文章。これは「別に自分の打牌批判は神域リーグの妨げにはなっていない」ということをを言外に表しているだろう。果たして本当にそうなのだろうか?

何度も言うようだが、打牌批判問題の解決は難しい。解決するためには、視聴者と配信者が一緒になって、「打牌批判は良くない」「求められていないアドバイスはしない」という文化を作っていく必要がある。

しかし、「打牌批判の撲滅」の理念を掲げている神域リーグに関わっている配信者が、自分の配信で多くの人に打牌批判と捉えられる言動を繰り返ししている状況で、そのような文化は果たして定着するだろうか?

出来ないだろう。組織に関わっている人間が理念に反する行動を行っていれば、当然その組織が掲げている理念の説得力がなくなり、有名無実になる。その理念を守ろうとする視聴者の中にも、白雪レイドさんの配信を見て「あ、このレベルの批判はOKなんだな」と認識して、他の人の配信を盛り上げようと思ってライン超えの打牌批判を行う、という状況は既に存在するだろう。

既に議論してきた通り、「打牌批判を無くす」という夢は、解決を視聴者だけに押し付けることでは叶えられそうにない夢である。少なくとも、神域リーグでの打牌批判を無くそうと思うのであれば、そこに関わっている人々がまず範を示さなければ、マナーとして定着させることは不可能だろう。視聴者に最も大きな影響を与えるのは配信者なのだから、その配信者の行動が変わらなければ何も変わらないのである。

誰が神域リーグをつぶすのか

この記事では別に白雪レイドさんの個人攻撃をしたいわけではない。そもそも、自配信で他プレイヤーの批判を行っている配信者は、過去所属していた人も含めて複数人存在する。白雪レイドさん本人だけの問題ではない。

第一、「打牌批判を無くす」という理念を掲げているリーグが、打牌批判を繰り返す配信者を複数所属させている、という歪な構造になっているのは何故だろうか? その配信者たちの行動を何故誰も咎めないのだろうか? 咎めるとして、誰が咎めるべきなのだろうか? そもそも、「打牌批判を無くす」ということに一番コミットすべき人物は誰なのだろうか?

麻雀プロである。

麻雀プロはリーグ戦で自分の実力を示すだけでなく、麻雀というゲームを世に広めることも重要なミッションであろう。そのミッションのためには打牌批判問題を解決していく、というのも大きな目標となる。「麻雀配信すると打牌批判されてメンタル削られる」という状況がなくなれば、より麻雀配信が活発となり、麻雀をもっと世に広めることが出来る。

この神域リーグも、プロ側の思惑としては「VTuberの視聴者層を麻雀界に取り込んで、麻雀をもっと広めたい」というものがあるだろう。だとすれば、この打牌批判問題を自分事として捉え、一番強い目的意識を持ち、解決に最もコミットすべきなのは、VTuberではなく、監督を務めるプロ側にあるだろう。VTuber側としては別に、麻雀がダルくなれば他のゲームに行けば良いだけ。麻雀を生業としているのは麻雀プロ。そして、神域リーグを一番守りたいと思っているのも麻雀プロのはずだ。

これを踏まえると、打牌批判を繰り返す人物を複数神域リーグでドラフトする、そして彼らの言動を野放しにしている、という麻雀プロは、果たして「打牌批判を無くす」ということに、本気でコミット出来ているのだろうか?

「そのような毒にも薬にもならない配信者ばかりだと盛り上がりに欠ける」という意見もあるだろうが、そもそも麻雀プロの方からそのような配信者に「お願いだから配信でそんな言葉遣いしないでね」とお願いすればいいだけの話だ。そのようなやりとりのコストもかけず、「打牌批判は良くないよね」と他人事のように言って野放しにしている状況が、今回の事態を招いた一つの原因ではないだろうか。

もっとも、打牌批判問題の全力解決だけが、神域リーグに参加する麻雀プロの責務ではない。ただ、主催者が選手としての参加を辞退するという異常な事態が発生してしまった以上、神域リーグを守るためには、この問題の解決に対して今以上の努力をしなければ、神域リーグが潰される事態になりかねないだろう。

おわりに

この記事全体が余計なアドバイスもとい打牌批判だというご意見についてはまさにその通りです。

競馬賭博 ジャパンカップ2023編

GI・5連勝中の世界最強馬、海外芝・ダートGI制覇の世界賞金王、今年の三冠牝馬、阪神でGI・3勝の超高速ステイヤー、ダービーレコードホルダー、昨年の二冠牝馬、こしあん。

今年のジャパンカップのメンバーは物凄いメンバーが集った。横山武史とエフフォーリアが高らかに世代交代を告げた2021年、それを皮切りに、ドゥラメンテ産駒・タイトルホルダーが国内王道路線の頂点に立ち、パンサラッサが日本のスピード競馬の遺伝子を中東を舞台に結実させた。ドウデュースを駆った武豊がダービー6勝目を収め、スターホースたちが凱旋門賞に挑む中、国内ではイクイノックスという怪物が目を覚ます。ドバイを舞台に怪物が全世界を震撼させる一方で、牝馬路線ではリバティアイランドが圧倒的な力で君臨する。そしてディープボンドはいつも頑張っている。

2021年以降、綺羅星のごとく現れた英傑たちが、このジャパンカップの下に集う。メインはイクイノックスvsリバティアイランドという構図なのだが、出走馬の名前を見回しても、これがエフフォーリアが開幕を告げた時代の、一つのクライマックスに思えてならない。

間違いなく史上に刻まれるレースだ。全力でレース本番を楽しむためにも、全力で予想したい。ちなみに、生涯収支マイナス3万円くんです。買ったら来ません。

展開予想

今回の展開予想は簡単だろう。おそらく昨年の宝塚記念と同様、タイトルホルダーがハナを切り、出足の遅いパンサラッサがガシガシ追いながら1コーナーまでになんとか先頭に立つ形になる。内枠のイクイノックス・リバティアイランドは、おそらく先団の中で同じような位置取り。

向正面で先頭に立つのはパンサラッサ。しかし大逃げの形ではなく、それにタイトルホルダーがある程度ついていく形、その後ろにディープボンドあたりが付けるだろうか。イクイノックスはその後ろ、リバティアイランドはおそらくイクイノックスをマークすると思う。ヴェラアズールは中団、スターズオンアースは中団につけたいが、出負けすれば後方からになるかも。ドウデュースはもしかしたら、ダービーの再現を狙い追い込みに賭けるかもしれない。

1000m通過はパンサラッサ基準で58秒前後、タイトルホルダーで見ても58.5あたりか。アーモンドアイが勝ったジャパンカップよりも2段ぐらいハイペースのイメージ。向正面では縦長の隊列で、動きのないまま直線に入るだろう。馬場状態もあり、2分19秒台の決着もあり得る。

予想

人気・オッズはレース前日のもの。

◎タイトルホルダー (4番人気・16.5倍)

エフフォーリアが告げた時代のクライマックスなら、主役は同じ世代のエースだ。

菊花賞・天皇賞(春)を制し、今年の日経賞も圧勝したステイヤーのイメージだが、タイトルホルダーが一番強かったのは宝塚記念だろう。パンサラッサが引っ張り1000m通過57.6秒の超ハイペース、それを番手で追走し、直線では余力たっぷりに抜け出しての完勝。天皇賞(秋)でのイクイノックスのパフォーマンスは世界を震撼させたが、タイトルホルダーだって、それに匹敵するくらいのパフォーマンスを出しているのだ。

前走のオールカマーは2着に負けはしたものの、目標はまだまだ先だったし、天皇賞(春)での競走中止の悪夢もある中、手探りでの調整だったこともあるだろう。そこから考えると、パフォーマンスは大きく上げてくると考えられるし、中三週での参戦となるイクイノックスと比較して状態面では優位性だ。そう考えると、16.5倍というのは余りにも低い評価だ。

後は横山和生がどこまで攻めた騎乗をすることが出来るか。パンサラッサがどれだけのハイペースで逃げても、それについて行く胆力が必要なのは間違いないが、そもそもパンサラッサがゲートが得意な馬ではないため、出遅れて逃げられないという大事故も考えられる。その場合に自らペースを作り出せるか。イクイノックス台頭まで競馬界を引っ張ってきた、タイトルホルダーと横山和生の魂の走りに期待したい。

◯イクイノックス (1番人気・1.4倍)

10年ほどという短い競馬歴だが、イクイノックスほど恐ろしさを感じる馬はいない。GIを9勝したアーモンドアイだが、スタミナとパワーを要求された有馬記念では惨敗してしまった。生き物である以上、長所もあれば短所もある。

しかしイクイノックスはどうか。高速馬場でも勝てる、海外の芝や中山でも勝てる、逃げても勝てる、追い込んでも勝てる、超ハイペースでも勝てる、超スローペースでも勝てる。全く隙がない。本当に生き物なのかと疑われるほどに。

極めつけの前走の天皇賞(秋)、そのパフォーマンスは史上最強と言っても過言ではないだろう。前半58秒ほどで追走し、後半を57秒台の後傾ラップでまとめるのは異次元過ぎる。このイクイノックスはディープインパクトでも差し切れなかっただろう。はっきり言って、この状態のイクイノックスが出てくるならば、このジャパンカップも負けようがない。

問題は状態面。中3週というのはイクイノックスとしてはかなりキツめのローテーションになる。そしてそのキツさは、イクイノックスの場合はゲートに現れる。

顕著なのが今年の宝塚記念だろう。ドバイ帰りで帰国検疫をこなさなければならず、満足行く調整ができず体調が悪かったイクイノックスは、出足が悪く最後方からの競馬を余儀なくされた。結局、3,4コーナー中間からまくって差し切るという芸当を見せたのだが、これまでの5連勝の中で最も危うい勝利だった。他にも、皐月賞から中4週で出走したダービーも、ほぼ最後方からとなり、ドウデュースを捕え損ねている。

また、もう一つ指摘しておきたいのは、イクイノックスの強さは前半にこそある、ということだ。結局イクイノックスは、前半に攻めた騎乗をしてポジションを確保しても、後半のパフォーマンスが全く落ちない、そこが強さの本質だと言えると思う。ドバイシーマクラシックや今年の天皇賞(秋)がそのパターンだし、逆にポジションを確保できなかった昨年の天皇賞(秋)や宝塚記念では、他馬とそこまでパフォーマンスの違いを作れなかった。

今回、これまでイクイノックスが戦ってきた中でも最強のメンバーが一堂に会したと言える。その状況で出遅れて、後半のパフォーマンスだけでまとめて面倒を見られるだろうか? その上、後ろから差し切ることが困難な超高速馬場でのスピードレースで。

これまでのパフォーマンスを考えると、1.4倍のオッズで支持されていることは理解できるのだが、上述の通り体調面で不安がある中で、全幅の信頼は置けないだろう。イクイノックスは間違いなく生き物だ。そうだろう。前走からの反動、そしてローテーション。これまでの非生物的なパフォーマンスを小休止して、たまには一服お休みしませんか。生き物ならば。

▲スターズオンアース (5番人気・21.1倍)

末脚の絶対量はメンバー屈指にはなると思う。今年の大阪杯では出負けして後方からの競馬になってしまい、ジャックドール・武豊にレースを完璧にコントロールされる中、小回りコースをまくりながらポジションを押し上げ、最後は物凄い足で突っ込んできた。

追い込みのイメージがどうしても強いが、オークスでは中団から抜け出して完勝しているように、ちゃんとゲートを出ることが出来ればポジションを取れる馬ではある。実際、前走のヴィクトリアマイルでは先行しての競馬が出来ていた。このレースでは前半46.2秒というマイル戦らしいペースを追走し、最後はソングラインとソダシというマイル界の超一流ホース相手に3/4馬身差の3着だった。スターズオンアース自体の距離適性はどちらかというと中距離寄りだと思われるため、この結果はむしろ褒められるべきだろう。

一頓挫あっての休み明けという所がどうかだが、状態が万全であれば、そしてポジションを取ることが出来れば、このメンバーであっても勝っておかしくないくらいのパフォーマンスは見せていると思う。鞍上のビュイックは日本の競馬でそこまでの結果を残せていないのだが、コロナ禍で来日できていなかった間に物凄い実績を積み重ねた騎手でもある。英国リーディングジョッキーの力を信じよう。

△リバティアイランド (2番人気・3.8倍)

三冠の中でもオークスは圧巻だった。フラットなペースを先行して、直線で突き放して6馬身差。タイムの上でもパフォーマンスの上でも、3歳時のアーモンドアイを超えている可能性さえあると思う。

そのアーモンドアイが3歳でジャパンカップを制したのだが、リバティアイランドが何故連下なのかと問われれば、それはメンバーが違い過ぎるからに尽きる。アーモンドアイの場合は2番人気スワーヴリチャード、3番人気サトノダイヤモンド。当時の牡馬の一線級が集ったレースではあるのだが、今年の怪獣大戦争と比べるとどうしても見劣りしてしまう。

いつもの年ならば断然の主役候補なのだろうが、スターホースが次々と生まれるこの時代は状況が違う。リバティアイランドは数年に1頭の逸材だが、このレースではその数年に1頭クラスの馬が山ほど出走してくるのに加え、数十年に一度の馬もいる。その中に割って入るのは少し厳しいかもしれないという見解だ。

加えるならば、3歳牝馬は古馬牡馬に比べて斤量が4キロ軽くなるのだが、それは別に有利であること意味しないこと。逆に、3歳牝馬にはそれだけのハンディキャップを与えなければ勝負にならないという事を示唆していると言えるだろう。3歳牝馬が勝つことは簡単ではない。デアリングタクトにハープスター、ウオッカなど、名だたる名牝たちがその壁に挑んだが、それを乗り越えたのはジェンティルドンナとアーモンドアイだけだ。そしてリバティアイランドが挑むのは、それらの馬が立ち向かった壁よりも遥かに高い。

△ドウデュース (3番人気・14.9倍)

凱旋門賞では意味不明な大雨に見舞われ、ドバイではレース直前に怪我で出走取消、復帰戦では主戦騎手の怪我によって直前での乗り替わりと、もう何かヤバめの怨霊に取り憑かれてるとしか思えないドウデュース。どこかでの復活を信じたいのだが......

しかし、イクイノックスに一方的にボコボコにされた天皇賞(秋)からは好転する材料が揃っている。かかりっ放しの前走だったが、叩き二戦目でガス抜きできている可能性が高いこと、直前の乗り替わりだった前走に比べて、鞍上も作戦の組み立てが出来ること、立場的にイクイノックスをマークせず、自分のレースに徹することが出来るようになったこと。ここまでの材料が揃えば、上位争いに食い込む余地があるのではないだろうか。

一方で、ムキムキになったことでどちらかというとマイラー体型になったことが少し不安。超ハイペースのレースになると、直線での瞬発力というよりも、スピードを維持することが出来るスタミナが重要になってくるイメージ。多すぎる筋肉量はスタミナの重しにしかならず、その点での心配は正直ある。一方で、3歳の時には2400mを2分21秒台で走ってダービーを勝っている訳なので、本来その適性はあるはず。歴代でも一番好きなダービー馬なので、その復権を信じたい。

消 ダノンベルーガ (6番人気・23.0倍)

皐月賞1番人気だったが、すっかり善戦マンのイメージがついてしまった。堅実に結果を出す馬なのだが、ベストはスローからの直線勝負だろう。

昨年の天皇賞(秋)は、パンサラッサの大逃げでそれ以外の馬は超スローペースだった。それを直線鋭く追いかけることが出来たのがイクイノックスとダノンベルーガ。逆に、ダービーや今年の天皇賞(秋)のような展開では、その末脚が削がれてしまう。

おそらく、今回の展開ではパフォーマンスをフルに発揮することは難しいだろう。ここ最近の国内のレースでは、超高速馬場を活かしてスタートからゴールまで如何にスピードを持続させるかというレースが展開されることが多い。ダノンベルーガが国内でイマイチパッとしない理由はそこにあると思うので、この馬の場合は積極的に海外遠征に挑んだほうが結果が出せるように思う。

消 パンサラッサ (7番人気・30.8倍)

大好きな馬なのだが...... やはり2400mという距離が難しいだろう。それに、タイトルホルダーが大逃げの形に持ち込ませてくれそうもない。

パンサラッサの場合、目標は来年のサウジカップ連覇にあると思うので、あくまでもこのレースはその始動戦と、矢作芳人なりのファンサービスという意味合いもあるだろう。怪我からの休養明けということもあるので、無事にレースを終えること、そしてレースを熱く盛り上げてくれることを祈りたい。

消 ディープボンド (8番人気・60.8倍)

このような超高速馬場でのレースをほとんど経験したことがないというのが大きい。あるとすればコントレイルが勝ったダービーまで遡るのだが、上がり35.1秒とそこまで速い脚を使えたわけではない。どこかで報われてほしい馬だが、ここでは強調材料が見つからない。

加えて、鞍上の和田竜二が、高速馬場でのレースに不向きなのではと感じる。具体的には、ディープボンドに騎乗する和田は仕掛けどころで派手なアクションで追い始めるのだが、ぬかるんだヨーロッパの馬場でならまだしも、走りやすい東京の馬場では逆効果になるのではと考えている。スタミナはある馬なので、スムーズに走らせることが出来ればもしかするとワンチャンスあるのではとも思うが、ちょっとここでは難しいかな......

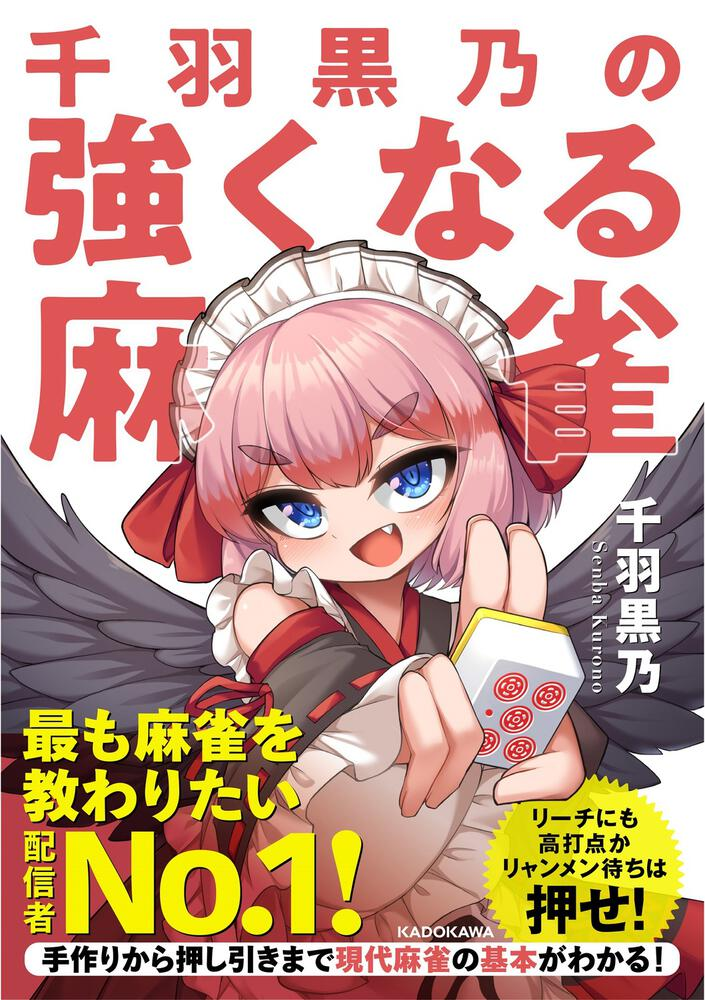

「千羽黒乃の強くなる麻雀」を読みました

密かに推しているVTuber、千羽黒乃さんが麻雀戦術書を出版した。その名も「千羽黒乃の強くなる麻雀」(以下「強くなる麻雀」)。せっかく読んだので感想をつらつらと書いていこうと思う。

ちなみに自分は麻雀4年目であり、雀魂では雀豪3から雀傑3に転がり落ちた後、先日ようやく雀聖に昇段した程度の中級者であり、(おそらく)本書のターゲット層ど真ん中のプレイヤーである。「誰が戦術書のレビューしとんねん」という指摘は受け入れるし、そのくらいのレベル感の人間が書いてるよと言うことを念頭に入れて欲しい。一応、麻雀の戦術書はこれまで20冊以上読んでいるため、他の戦術書と比較した立ち位置についても書いておこうと思う。

また、自分が読んだのはKindle版なので、他の媒体とは少々異なるところがあるかもしれない。サイン本は注文したので物理媒体は後日届く予定。

あと、上記の通り千羽さんは推しているので、下記の感想は別に客観的なレビューでもない。

初心者から中級者になるためのインフラは整備された

麻雀戦術書の世界では、初心者〜初級者を対象としたものは非常に充実してきたと思う。

例えば、千羽黒乃さんの前著である「麻雀1年目の教科書」はルールを覚えたての初心者が最初に手に取る戦術書を意識して書かれていた。また、麻雀というゲームに馴染みのない入門者向けには東海オンエア・虫眼鏡さんの本やVTuber・夜桜たまさんの本が、逆にもう少しレベル感の高いプレイヤーには平澤元気さんの「麻雀初心者が最速で勝ち組になる方法」など。

という訳で、初心者〜初級者向けの戦術書は、それぞれのレベル帯に合わせた本が数多く出版されている。

さらに、「麻雀初心者が最速で勝ち組になる方法」については、内容の大部分がYouTubeで先日公開された。嘘偽りなく、初心者から中級者になるための全ての技術は、この60分の動画に全て詰まっている。麻雀の入門者・初心者が中級者に効率よくステップアップするためのインフラは、この数年で完全に近い状態にまで整備されたと言っていいだろう。

中級者からのステップアップは未舗装のまま

では、中級者から上級者へのステップアップについてはどうだろうか?

このあたりのレベル感の戦術書は意外と少ない。麻雀プロや天鳳トッププレイヤーなどが自身の戦術を解説してくれる本はあるのだが、上記に挙げたようなインフラに乗っかって中級者にまで到達したプレイヤーにとっては、内容が難しすぎて自分のスキルに反映することが難しい。

Mリーガーの園田賢プロや村上淳プロの本は濃い内容で読み応えがあるものの、実戦に活かすには内容が非常に高度であり実質ファンアイテムとなっているし、天鳳位のお知らせさんが執筆した本は、やはり内容が高度かつ硬派な書き口のため、ある程度の雀力と読解力・忍耐力が無いと読み進めることが難しい。

これらの他にも様々な本が出版されているものの、いずれもプロの実践譜解説だったり、あるいは「鳴き読み」「押し引き」などそれぞれのテーマに特化したものが多く、中級者に必要なスキルが網羅的に書かれている本はほとんど出てこなかった。

中級者になりたてのプレイヤー向けの戦術書が少ないのは、内容が広くなり過ぎることと、それに加えてプレイヤー層のボリュームが初心者層に比べて薄いからだろうか。中級者まではシンプルな戦術で到達できるのに対し、そこから先へ進むためには細かな判断が必要になり、それを網羅する一冊の本を書くのは大変である。それに加えてターゲット層が初心者より少ないとなれば、出版に踏み切る企業も少ないのは当然だと思える。

ということで、中級者向けのお手本となるような戦術書は、平澤元気さんの「人気麻雀YouTuberが教える 1冊で上級者になる方法」あるいは「麻雀 弱点克服ドリル」ぐらいしか無いというのがこれまでの現状だった。

「強くなる麻雀」は上級者へのパスポート

というわけでようやく「強くなる麻雀」の書評に入るのだが、まずこの本は中級者向けの戦術書であり、かつ中級者から上級者にステップアップするためのスキルが「手組み」「鳴き」「押し引き」「読み」「着取り」の5章に渡り、ほぼ全て詰まっている。自分がこれまで読んだ戦術書の中で、最も網羅的で教科書的な中級者向け戦術書だった。

また、千羽黒乃というタレントが執筆した本であるものの、内容はガチガチの戦術書。中級者のスキルアップに重要な内容が網羅的に、ロジカルに、それでいて分かりやすく書かれている。中級者向けの戦術書の数の少なさも相まって、麻雀を上手くなりたい中級者にとっては、千羽黒乃の好き嫌い関係なく真っ先に手に取るべき戦術書になるだろう。

一方、詳しくは後述するのだが、網羅的に書かれているが故に、この本を一回読んだだけで上級者になることは難しい。実戦的なスキルを身につけるためには、牌譜検討をしながら繰り返し読んで反省したり、あるいは他の戦術書などを読んで特定分野のスキルについて理解を深めることが必要になるだろう。

それでも、「強くなる麻雀」は中級者が上級者になるために必要なスキルの土台を形作ってくれる。そういう意味で、「強くなる麻雀」は上級者へのパスポート。そこから先に進むには自分の足で進む必要があるが、そのための道を切り開いてくれる一冊だ。

以下では、特に面白かった章についてピックアップして書いてみる。

丁寧に整理された鳴き判断

この本の特徴を最も表しているのが第2章の「鳴きの技術」だろうか。「麻雀一年目の教科書」では鳴いてアガれる役を紹介するくらいであっさり流されていたのだが、本書では約30ページに渡って、鳴きの詳細な基準に踏み込んで論じられている。

また、それぞれの鳴き判断についての説明が非常に分かりやすい。というのも、それぞれのケースで鳴いた時のメリット・デメリットがまず整理されてから、具体的な牌姿を示して、この手牌は鳴く? 鳴かない? という話に進んでいく。最初に鳴きにあたって判断すべき情報を分かりやすく明示してくれるので、その後の話が入りやすく、また実戦での応用も利きやすいように構成されている。

本書ではさらに踏み込んで、「役牌とタンヤオには鳴き判断に違いがある」という話にまで進んでいく。戦術書でこのようなレベルまで丁寧に整理されているものは少ない印象で、本書の特色の一つと言えるだろう。

千羽黒乃さんのこのような説明力の高さやロジカルさが全編に渡って発揮されているのが本書で、それぞれのトピックについて要点を踏まえた上で分かりやすく説明されている。配信で見せるようなエンタメオカルトショタコン天狗という一面だけではないのだ。

中級者の急所・押し引きと守備の技術

第3章は「押し引きの技術」。ただ、この章ではオリを選択した時のベタオリ技術が多くを占めている。ベタオリ技術を極めれば雀聖ぐらいにはすぐなれると思うので、この章の内容は非常に重要だ。

現物・スジ、そして4枚壁については「麻雀1年目の教科書」でも扱われていたが、本書ではそれに加えて初歩的な読みである安全エリアや、赤5切りのある捨て牌での危険度読み、とりあえずの複数牌切りなどが取り上げられている。最終的に、それらの情報を組み合わせることで最も安全な牌を導き出す例が示され、非常に高度で実戦的なテクニックが紹介されている。

この章もとにかく分かりやすい。基本的な内容から順に積み上げて徐々に発展的な内容になっていく構成で、基本的なベタオリテクニックをほとんど網羅している。これ以上になると切り順や手出しツモ切りを見た読みの領域になってくるだろうか。

中級者のステップアップとして大きなファクターとなる1シャンテンからの押し引きも押さえてある。具体的な押し引きの基準は書かれていない(考慮すべき変数の数が多すぎて、そもそも基準を作るのは難しい)が、具体的な牌姿を取り上げながら押せる、押せないが論じられているので、実戦でもイメージがつきやすくなっている。

超絶難易度の読みの技術

転じて、第4章の「読みの技術」は非常に難易度が高い。レベル感としては雀聖到達以降だろうか(つまり自分も完全には理解できていない)。手出し・ツモ切り含め盤面上のあらゆる情報を総合させる必要があるため、理屈を理解できても、制限時間のある実戦に活かすのはなかなか難しい分野の技術だ。

特に終盤にある「エリア読み」の内容は超絶難易度。親の3副露の待ちを一点読みするという内容で、エリア読みのロジック自体はシンプルなのだが、それ以外の全ての読みを総合する内容になっていて、ロジックの複雑さはお知らせ本の鳴き読みの章に匹敵する。5ページに渡って推理が記述されており、ページを行ったり来たりしながら読む必要があるため、理解するためにはある程度腰を据えて読み込む必要があるだろう。

じゃあ雀豪になったばかりのプレイヤーは読む必要がないのかと言われれば、そうではない。章の最初には「読みによってどこまで読めるのか」「どんな種類の読みがあるのか」ということが解説されている。上級者はどのようなことを考えているのか、自分が上級者になるにあたってどんなことを考える必要があるか、そのエッセンスがこの章に詰まっている。

麻雀の幅を広げる点数状況判断

最後の「着取りの技術」は雀魂などのネット麻雀にとっては最重要。雀魂では順位点の価値が非常に大きく、「高い点数」よりも「良い着順」を取ることが最重要であり、特に4着を回避することが成績の向上に直結する。

この章では着取りの大切さを伝えることから始め、オーラスの点数状況によって押し引きや手作りが平場とは異なってくることを記述している。ここでも、様々な点数状況を例に挙げてくれているので非常に分かりやすい。

それだけではなく、他家をコントロールするアシストや絞り、さらに点数状況によって局消化、あるいは局の進行を遅らせるテクニックまで説明されている。この辺りまで深入りするとそれだけで一冊の本になってしまうので軽く紹介されるだけになっているが、この考え方に初めて触れる人にとっては、麻雀の戦術が大きく広がったような感覚になるだろう。

「強くなる麻雀」の注意点

「強くなる麻雀」は非常に素晴らしい本だと思っているが、全ての人に対してオススメできるという訳ではない。以下には本書を手に取るにあたっての注意点を書いていこうと思う。

「麻雀1年目の教科書のターゲット」とのギャップ

麻雀1年目の教科書は、麻雀のルールを覚えたての初心者が手に取ることを前提として書かれている。なのでターゲット層としては初心〜雀士ぐらいだろうか。

対して、「強くなる麻雀」の方はというと、編集協力の平澤元気さん曰く「雀豪2〜聖2くらいの人がめちゃくちゃ勉強になる」というレベル。

千羽さんの新著の見本いただきました!

— 平澤元気 (@hira_ajmja) 2023年4月19日

前作からぐぐっとレベルが上がって雀豪2〜聖2くらいの人がめちゃくちゃ勉強になる内容があれやこれやと詰め込まれてる感じ。

普段平澤チャンネル見てる方のステップアップにもちょうど良い感じだと思います。 pic.twitter.com/BuynystCab

雀豪2というのは「玉の間で勝ち越せるレベル」のことを指す。麻雀1年目の教科書のターゲットからは「金の間に常駐できる」「金の間で勝ち越せる」「玉の間に常駐できる」という3つのレベルを飛び越しているので、「麻雀1年目の教科書」とはターゲット層にかなりのギャップがある。続編として読むとかなり面食らうかもしれない。

ただ、文章としては平易で分かりやすく書かれているので、実戦に活かせるかどうかはともかく、読んで内容を理解することは、麻雀にある程度触れている人は誰でも出来ると思う。また、麻雀中級者や上級者はどのような思考をしているのかに触れることは、麻雀初心者にとってもプラスになると思うし、Mリーグなどの観る雀専門の人にとっても、観戦の楽しさを増やしてくれるはず。

戦術書として買ったのに、ちょっと高度で難しかった、という人は、前出の「麻雀初心者が最速で勝ち組になる方法」、あるいは動画を見て、玉の間タッチまでステップアップすることをオススメしたい。

この一冊だけで強くなることは難しい

「麻雀1年目の教科書」では各トピックの最後に練習問題があり、トピックのテーマの理解度を深め定着を図る構成だった。

しかし「強くなる麻雀」では練習問題は一切存在しない。書かれている内容が非常に広範に渡り、内容としても詰め込まれているため、練習問題を追加すると鈍器のような厚さになるからだろうか。

また、内容がボリューミーかつ、広範な内容を並列的に扱っており、各トピックの重要度が分かりづらかったり、あるいは何故そのトピックが重要なのか分からない、ということもあるだろう。

例えば、本書は「手組み」「鳴き」「押し引き」「読み」「着取り」の順で書かれているのだが、成績に直結するのは「押し引き」「着取り」であり、「鳴き」と「読み」はそれよりも重要度が下がるイメージ。本の構成上仕方がないのだけど、重要度順には整理されていないので、実戦でどの場面でどの要素を重視すべきか、は自分で判断する必要がある。

例を挙げると、読みによって相手の待ちがかなり絞れた場合でも、自分の手が平和ドラ1の聴牌であれば、かなりの場面で危険を承知でリーチをしなければならない。「読み」はあくまでも押し引きやベタオリの補助材料なのだが、その事は本書には書かれていないので自分で気をつけなければならない。

また、本書では「打点を上げるために○○しよう」という内容が複数箇所に書かれているが、じゃあ何故打点を上げる必要があるのか、については特に体系化されて書かれているわけではないので、その辺りの目的意識の整理も自分で行う必要がある。

まぁ、その辺りまでカバーしようとすると現代麻雀技術論みたいな激イカつい本に仕上がってしまうだろう。前述した通り、「強くなる麻雀」は上級者になるためのパスポートと捉えるのが良くて、そこから先に進むには、他の本や配信などを観て理解を深めたり、実戦や牌譜検討を通して血肉にするのが良いだろう。

ラス回避に特化したものではない

「強くなる麻雀」はラス回避に特化したものでは無い。例えば、リーチ判断について以下のような記述があった。

確実に12000点をアガりたいから...とダマテンにしたくなってしまうかもしれませんが、ここもやはり強気にリーチをかけましょう!

打点が18000〜24000の手になり、アガったときのトップ率をさらに大きく高めることができます。

確かに、「新・科学する麻雀」によるとこの状況ではリーチの方が2000点ほど局収支が良くなるそうだ。そのため、Mリーグルールや一般的な雀荘のようなトップ重視のルールであればリーチをかけた方が良いかもしれない。

ただ、ラス回避ルールでは明確にダマの方がいいと思う。ラス回避ルールでは自分が4着目に落ちないことが最重要で、12000点をアガることによる自分のラス率の減少と、誰か他のプレイヤーに直撃させることによってそのプレイヤーをラス候補にしてしまう、という2つの要素が効いてくるからだ。

「着取り」の章も、主にオーラス付近の押し引きやアシストの技術も扱っているのだが、こちらもトップ取りルール、あるいは順位点が均等なルールが前提となっている。ラス回避ルールでは終盤戦でラスになり得る選択を可能な限り回避しなければならないので、本書の内容を雀魂の実戦に生かすには少し補正が必要になると思う。

千羽黒乃ならではのオリジナリティは控えめ

「麻雀1年目の教科書」でも千羽黒乃のオリジナリティは控えめだったが、本書でも独自の色はあまり出ていない。「シンデレラの牌」「ポジティブ遠回り打法」など、配信ではお馴染みのキーワードも出てくるが、千羽黒乃ならではの戦術というよりは、中級者向けの最大公約数的な戦術の紹介となっている。純粋な戦術書を求める人にとってはプラスな一方、千羽黒乃のファンアイテムとして見ると淋しい人もいるだろう。

一方で、本書に掲載されている2つのコラムと後書きの内容はとてもアツい。千羽黒乃のルーツと、VTuber・そして麻雀打ちとしての矜持が込められた内容になっている。千羽黒乃さんのファンであれば、このコラムを読むだけでも価値があるのではないだろうか。

プレイリスト「通のための アイドルマスター ミリオンライブ!」を作ったので聴いてね

🎶ミリオンライブ!サブスク解禁🎶

— ミリオンライブ!ランティス公式ツイッター (@imas_lantis) 2022年12月16日

12月17日(土)0時より順次サブスクリプションサービスで

ミリオンの楽曲が配信開始🌟

最新ソロ楽曲まで490曲の楽曲を順次配信していきます🎵

たくさん聴いて下さいね〜#imas_ml pic.twitter.com/QYz5NAxOtw

という訳で12月17日、ミリオンライブのほぼ全ての楽曲がサブスクで解禁された。その数490曲...... 改めて見るととんでもない楽曲数だ。

前々からミリオンライブのサブスク解禁をずっと待ってた身なんだけど、解禁されたらやりたい事がずっとあった。それはプレイリストを作ること。

例えばApple Musicでは、「はじめての~~」「通のための~~」という形式で、Apple Music運営が作成したアーティストごとのプレイリストを公開している。

そのアーティストに初めて触れる人のために、あるいはそのアーティストのもっと深い音楽性に足を踏み入れたい人のために、楽曲を選別しているのはもちろん、曲順にもこだわって作成したプレイリストだ。気になるアーティストがいれば、これらのプレイリストを再生するのが入り口として最適となっている。

僕はApple Musicを使っているので、新しいアーティストに触れるときにはこれらのプレイリストに大変お世話になっている。そんな中で、「もしミリオンライブがApple Musicで配信されたら、どんなプレイリストが作られるんだろう?」と妄想をふくらませるのは、オタクとしてとても自然なことだ。

という訳で作った。「花ざかりWeekend✿」「UNION!!」「dear...」「アイル」「百花は月下に散りぬるを」といったキラーチューンは既に他の誰かがレコメンドしていると思うので、天邪鬼な自分は「通のための アイドルマスター ミリオンライブ!」というタイトルで、ミリオンライブの楽曲の中でもちょっとマイナーだったり、ちょっとマニアックだったりする曲を集めた。一部、メジャーな曲だけど曲の流れ上採用した曲もあるので、「この曲は有名だろ!!」という指摘はご容赦していただきたい。

全34曲、2時間29分。曲順にもかなりこだわった。(本当は一番上に貼ってある雑コラをジャケットにしようと思ったんだけど、自分の技術力ではあまりにも雑になってしまうのでやめた)

プレイリストは上記のような感じで公開することが出来るので、これを見ている皆さんも、自分が考える最強のプレイリストを作って公開してほしい。自分だけの最強プレイリストを作って、全世界のミリオンライブオタクと解釈バトルだ!!!

以下では、プレイリストに抜擢したそれぞれの楽曲について一言ずつレコメンドしていく。

Shamrock Vivace

歓喜と幸福感に満ちた豪華絢爛なビッグバンドジャズナンバー。こういう曲は無条件で笑顔になれる。

個人的にビッグバンド系の音楽はとても好きなので、プレイリストの先頭に抜擢させてもらった。楽曲単体として見てもいかにもショーの幕開けという感じで、開幕に相応しい曲だと思う。

サンリズム・オーケストラ♪

圧倒的ポジティブ!! 疲れや悩みなんて吹き飛びそうになる、ストレートなポジティブナンバー。

「ハチャメチャ 踊り疲れたいね」の歌詞通り、ライブで聴くと踊りたくなる曲。早く声を出して踊れるライブが出来る日になりますように。

シークレットジュエル~魅惑の金剛石~

ファンキーなカッティングギターとスラップベースが飛び交う、ファンクでジャジーな曲。要するにおしゃれ。

メロディーもそうだけど、とにかくバックミュージックのレベルが高すぎる。どこを切り取っても耳が気持ちいい。

piece of cake

(1:38~から)

恋の始まりを、初々しくて瑞々しいタッチで、エレクトロニカのトラックに乗せて歌う曲。

この曲に関してはとにかく歌が上手すぎる。伸びやかで美しい二人のハーモニーに注目してほしい。

空に手が触れる場所

爽やかなトラックを背景にして、美しい歌声が、晴天の青空をどこまでも突き抜けていく。北上麗花(CV: 平山笑美)の美声をご堪能あれ。

歌詞は北上麗花の趣味である登山と、「アイドルとして頂点を目指す」という意味の二つに読み取れるようになっている。歌詞も上手い。

わたしルネサンス

(1:35~から)

ベースミュージック的なトラックに乗せて放たれる膨大な量の歌詞! ライブでは覚えきれるのだろうか。歌っているロコ(CV: 中村温姫)も個性的なキャラクターなら、その曲も個性的。

一昔前の水曜日のカンパネラを思わせるような歌詞の詰め込み方とフロウを聴いて「これは絶対に作曲ケンモチヒデフミだろ!!!」と思ったら全然違った。

フェスタ・イルミネーション

電波系でもあり、ダンスミュージックでもあり、プログレでもあり、ミニマル・ミュージックでもあり、ポップスでもあり、でもそのどれでもない、でも楽しい曲であることは確か。徳川まつりのキャラクターを表すかのように一筋縄ではいかない曲。

トリッキー、だけどキャッチー。「イルミルミルミ......」のメロディは一度聞いたら頭から離れない。

フシギトラベラー

(1:22~から)

変拍子の特徴的なリフから始まり、そのままおもちゃ箱をひっくり返したかのようにあらゆる音が跳ね回る、トリッキーで楽しい曲。

無邪気なのと頭がイカれているのとちょうど中間を取ったような、捉えどころのない歌詞にも注目。「『負けず嫌い』ってホントは負けたいの?」ってどういう発想?

アニマル☆ステイション!

ミリオンライブ最年少アイドルが歌うフロア爆沸のポップナンバー。まるで子供番組のような歌詞だが、とても子供がついていけるようなBPMではない。

タイトルはU2の「Zoo Station」を参考にしたものらしい。曲は似ても似つかない。

スポーツ!スポーツ!スポーツ!

タイトル通りの曲。筋肉は全てを解決する。

5thライブではその日最大の盛り上がりを見せていた曲だったのだが、披露された後は観客のほぼ全員が疲労困憊になっていた記憶がある。

ビッグバンズバリボー!!!!!

「超ビーチバレー」という架空のスポーツをテーマにした架空の映画の架空の主題歌。

楽曲自体はサーフロックの要素も取り入れたストレートなロックナンバー。タイトルの時点で感嘆符が5つ存在するが、歌詞中にも感嘆符が88個出現する。

RED ZONE

TatshとNAOKIの合作によって生まれたスピードレイヴ

「花ざかりWeekend✿」を歌った4 Luxuryによるカップリング楽曲。

「花ざかりWeekend✿」と同じく90年代のトレンディな雰囲気をどこかに感じるが、あちらはディスコファンクであったのに対し、こちらはストレートなロック。歌詞が極めて過激だが、歌っている4人は全員成人済みなのでセーフ。

Super Lover

甘い歌声と渋いギターの音色が交錯する、妖艶で刺激的なナンバー。横山奈緒というキャラクターがこの曲を歌うことに意味がある。

マシンガンのような音色で放たれる豪快なギターソロは必聴。全人類に聴いてほしい。

リフレインキス

無機質なほどに乾きまくり何の温度も乗っていない、ギターとドラムのタイトで淡々とした演奏に乗せて歌われる、少女の湿っぽくて初々しい恋心。そのギャップがたまらない曲。

「重ねて 柔らかなパズルの欠片を」という歌詞がエロくて良い。

ジレるハートに火をつけて

レトロな歌謡曲の雰囲気も携えながら、バックで鳴らされ続けるギターの音が言い表せない緊張感を醸し出す一曲。

この曲のMVの冒頭30秒は今見ても最高傑作。音に合わせたカメラワークが素晴らしい。

addicted

特徴的なイントロから始まるEDM。音色が非常に硬質で攻撃的だが、そこに乗る歌声は柔らかであり、その2つが合わさって異質な曲を形作る。

初期のDDRにこれと似たような曲があったような記憶があるんだけど、思い出せない......

教えてlast note...

こちらもEDM。変われない、だけど変わりたい自分を歌った曲。

軽快でオシャレなトラックに伸びやかな歌声のハーモニーが耳に心地いい。MVもカッコいい。

スペードのQ

今流行りの「病みカワ」のミリオンライブ流解釈と言うべきか。歌われるのは偏執的で一方的な愛。中学生に歌わせる歌詞では絶対にない。

不安を掻き立てるバックミュージックとメロディに対して、場違いなほど甘い歌声がさらなる不安を煽る。

Criminally Dinner ~正餐とイーヴルナイフ~

緊迫感のあるトラップミュージック。元から威圧感のあるトラックに5人の冷徹な歌声が乗っかって近寄りがたい雰囲気を放つ。

10歳が歌う曲では絶対にない。

it's me

(2:59~から)

この曲もトラップなのだが、こちらの方がアニソンナイズされておらず、純粋なトラップに近い。あと声にオートチューンがかかっていれば完璧。音の治安の悪さとジャケットの平和さが合っていない。

とてもカッコいい曲なのだけど、終盤で「アダルティだもん 夢見ただけだもん 知ってほしい 見てて欲しい絶好調だもん」と歌ってしまうところが馬場このみというキャラクターを良く表していると思う。

産声とクラブ

グリッチノイズ、ギターのリフ、ピアノの音色が泡沫のように浮かんでは消える、そんな特徴的なイントロ通り、抽象的な歌詞と複雑な構造が展開されるアヴァンギャルドな曲。おそらくミリオンライブの全500曲弱の中で最も音楽的に攻めている一曲。

神秘的な雰囲気を身にまとう4人のハーモニーと楽器の音楽が、徐々に熱を帯び、徐々に噛み合いながら、やがて壮大な音像を描き出していく。

りんごのマーチ

(1:26~から)

牧歌的な歌声とバックミュージックに乗せて、懐かしい故郷の景色と雄大な自然を描き出す歌詞が紡がれる、素朴な味わいの一曲。いつ、どんな時に聴いても「ほっ」とすることが出来る。

余談だが、この曲はプレイリストのどこにおいても雰囲気を完全にリセットすることが出来るオールマイティーな曲なのだが、それ故に置き場所に迷った。みんなも、自作のプレイリストを作るときには「りんごのマーチ」をどこに置くかが鍵になるぞ。

初恋バタフライ

どこかスパニッシュな雰囲気を漂わせた歌謡曲。

柔らかな歌声と切ない歌詞がマッチしている。ベースのラインが非常にカッコいい。

恋心マスカレード

笑ってしまうほどコテコテの歌謡曲。しかし9mm Parabellum Bulletが証明したように、コテコテの歌謡曲は一周回ってカッコいいのだ。

特に、ラスサビで歌声とギターソロがデュエットするように絡み合い、そのままフィニッシュする展開は非常にイカしてる。全世界の作曲家にも採用してほしい。

Melody in scape

(1:28~から)

誰かからもらった勇気を胸に抱き歩き始める、優しくて力強い一曲。

7thライブで聴いた時に、夕焼けの風景とマッチして凄く良かった記憶がある。この名曲が未だにミリシタに実装されてないってマジ?

ESPADA

刃物のように鋭いギターリフから始まり214秒間、緊張の糸を張りっぱなしで最後まで駆け抜けるロックナンバー。13人の力強い歌声が楽曲にさらに疾走感を与える。

ロック畑出身の自分としてはいつかは生バンドで聴きたい曲。メタリックなギターと野太いベース音、そして激しいドラムのアンサンブルを体感したい。

ラスト・アクトレス

架空のサスペンスドラマの主題歌。死と殺人のメタファーが散りばめられた歌詞に、ヒステリックに奏でられるストリングスの音色、悲壮な5人の歌声が聴く者の心を揺さぶる。

この曲のイベントの2500位ボーダーが、それまで最高だったボーダーの2倍近い値となり「集団ヒステリー」と称されたのを覚えている。未だに歴代最高なんだろうか?

Silent Joker

カッコよくて壮大なトラックにメロディ、しかしそこに歌われるのは少女の不器用な恋心。

真壁瑞希(CV: 阿部里果)という隠れた歌うまアイドルの特徴的な歌声もアクセントになっている。ライブではこの歌声がさらに力強くなっててビビる。声帯にコンプレッサー付けてんのかい!

CAT CROSSING

(1:42~から)

無頼派アイドル、北沢志保の矜持と危うさをそのまま音にしたような曲。

メタリックな音色を身にまとい、重戦車のように駆け抜けながら荒涼としたアウトロへと突き進んでいく。ミリオンライブで最もヘヴィで攻撃的なナンバー。

餞の鳥

00年代邦楽オルタナティブロックを彷彿とさせる、繊細で壮大なギターバラード。ACIDMANのアルバムの最終曲にありそう。

二人の歌声が重なり合うに従って、飛び立った鳥を見送るようにして、音像が無限大へと広がっていく。切なくて美しい歌詞とメロディーの世界を堪能してほしい。

I did+I will

一言で言えば「温故知新」というテーマなのだが、歌詞はその解釈を難解にさせるほど特徴的。

しかし、80年代のポップスをベースとしたレトロサウンドが、聴くものの耳を捉えて離さない。前向きさ、明るさ、切なさ、懐かしさ。とても一言では言い表すことの出来ない、味わい深いポップソングだ。

プラリネ

夢を見ることの怖さと、夢を見続けるという意思をストレートに綴ったギターポップ。柔らかに光るギターの音色が、楽曲に清涼感と切なさを与える。

そういえばこの曲を(本人歌唱で)ライブ現地で聴いたことがないなぁ。。。

SING MY SONG

歌を歌うこと。その根源について歌った、繊細で、そして力強いスローバラード。

最上静香というキャラクターを知ると歌詞をもっと深く味わうことが出来る。伸びやかで迷いのない歌声が聴く者の胸に突き刺さる。

Glow Map

静かなイントロから壮大に広がるサビへと繋がる、ミリオンライブが誇るミリシタ3周年記念全体曲。

2020年に7thライブが中止になった直後に行われた生配信でこの楽曲とMVがお披露目され、「本当はライブでこの曲やって花火打ち上げる予定だったんだなぁ......」と思うと泣けてきた思い出がある。

「#神域リーグ」は何故大成功したのか、そして来期への要望

天開司主催・神域リーグの半年にも及ぶ戦いが終結し、チームアトラスが優勝の栄誉に輝いた。

神域リーグは麻雀のリーグ戦である。4名の麻雀のトッププロがそれぞれ監督を務め、ドラフトによりYoutuber・VTuberの中から3名を指名。それにより構成された4名x4チームで全30試合を戦い抜き、優勝チームを決定する。

自分としては、神域リーグはほぼ全ての試合をリアルタイムで観戦し、半年もの間楽しませてもらった、非常に満足度の高いコンテンツだった。

それが自分だけではないことは数字の上にも現れている。本配信は常に4万人程度の同時視聴者を確保し、そして各チームの楽屋配信や視点配信でもそれぞれの枠で1000~数千程度の人が集まるという大規模なコンテンツとなった。この興行が成功か失敗かは主催者側が判断することだとは思うが、傍目から見れば神域リーグは間違いなく成功したと言える。

順調に行けば、来年もMリーグのオフシーズン中に神域リーグ第二期が開催される見通しだろう。というわけで、今回の神域リーグで良かったところ、もし次回があれば改善してほしいことを主観的に書いていこうと思う。

ちなみに、筆者は雀魂において雀豪3にまで昇段したものの、そこから階段を転がり落ち続け、現在雀傑に降段寸前の中級者と言っていいのかどうかも分からないレベルの打ち手である。麻雀の内容について書いてある部分は信憑性がないので、そのつもりで読んでほしい。

神域リーグの良かったところ

視点配信・応援配信の存在

神域リーグの特徴的なところとして、卓全体を俯瞰することのできる本配信の他に、出場選手自らの視点での配信が行われていた点がある。

Mリーグの卓上ではクールな立ち振る舞いのイメージがある松本吉弘プロだが、上記の神域リーグの視点配信では「ぐわあああああ!!」「何やってんだ!!!!!」と熱く叫びながら打っている様子を見ることができる。

リアクションだけではない。千羽黒乃など上級者のプレイヤーであれば、自身から見た盤面を実況中継しながら、自分の思考を視聴者に伝えつつプレイをしている。視点配信を通して、選手の感情や思考をダイレクトに受け取ることができる。

これは実は麻雀の放送対局の歴史の中では革命的なことだったのでは、と思う。Mリーグや通常の放送対局では、プレイヤーは「チー」や「ツモ」などの発声以外は一言も言葉を発しない。マナーが悪いだけではなく、それが他のプレイヤーとのチーミングに繋がる恐れがあるからだ。

選手の思考や心情はそこから中々窺い知ることは出来ない。実況・解説がある程度汲み取ろうとはしてくれるものの、それにはどうしても限界が存在する。どれだけ応援していたとしても、ファンは選手と同じ目線に立つことは出来なかった。

対して神域リーグでは、選手の思考をリアルタイムで知ることが出来る。「今はこの手を目指してるんだ!」と知ることが出来れば、次にツモる牌によって同じように一喜一憂できるし、説明がなければ分からないような打牌でも、裏側にある思考を知ることで「そんなことまで考えているんだ!」と、より応援に熱を入れることが出来る。

選手と同じ目線に立って応援する、というのはこれまでの麻雀の放送対局では実現できなかったことだ。ネット麻雀に舞台を設定したことで、それが許される環境を作り、麻雀の新しい観戦体験を作り上げたことが、神域リーグが成功した大きな要因だろう。

初級者・上級者混成のチーム構成

神域リーグのドラフトにおいては雀魂のランクを元にCランク(初級者)・Bランク(中級者)・Aランク(上級者)から1名ずつ指名することが条件となっており、必然的にチームはスキルレベルの異なる4人の構成となる。

初級者が参戦するリーグ戦となったことで、運によって上級者やプロとも互角に立ち回ることのできるエンターテイメント性溢れるゲーム性を、麻雀にあまり明るくない層にもアピールすることが出来たと思う。特にチームヘラクレス・渋谷ハジメは、セオリーに囚われない打ち筋で数々の逆転劇を演じ、神域リーグの台風の目となった。

また、麻雀初心者層にとっても、同じ初心者のプレイヤーに感情移入して応援する事も出来た。これも、既存のリーグ戦には無かった構造だ。

また、各チームが行っていたのが、B・Cランク選手のスキルを底上げするための練習。その多くはYoutube上で配信されることになるのだが、この配信群により麻雀のトッププロが初級者の目線に立って手取り足取り指導するという贅沢極まりないコンテンツが量産されることになった。

教えられているのは画面の向こうのプレイヤーなのだが、その多くの教えは視聴者達も吸収することが出来る。配信を楽しみながら自分の麻雀スキルを向上させることができた。

また、当然ながら選手のスキルも神域リーグ中に大きく伸びた。

特に、抽象的思考能力の高さで鉄強の思考を次々に吸収し、初級者らしからぬ渋い打ち手に成長したチームゼウス・Fra、漢気麻雀の経験からくる高打点志向はそのままに、手組みや押し引きの技術を身につけ超攻撃的麻雀の打ち手としてポイントを荒稼ぎしたチームアトラス・歌衣メイカの2名の成長は目覚ましかったと思う。

既存のリーグ戦では各選手の腕を競うという側面が強かったが、選手の成長を楽しみにすることができるというのも神域リーグ特有の魅力だった。

ストリーマーとしての企画力

神域リーグの各節は2週間ごとに開催されるため、単体ではそこまで濃密なスケジュールではない。その程度の連続性では半年もの期間勢いを維持し続けることは難しかったの思うのだが、その盛り上がりを持続させることが出来たのは、選手として参加していた各ストリーマーの配信企画の数々だろう。

特にチームヘラクレス・因幡はねるは、神域リーグ参加メンバーを集めてのバラエティ企画を期間中連発していた。2週間の間隔がある中でも、こうした企画の存在によりコンテンツとしての連続性が保たれ、リーグ全体の盛り上がりに大きく寄与したと言えると思う。

また、上記のようなバラエティ企画以外でも、異なるチームメンバー同士での交流性も絶え間なく行われてきた。特に、各チームのAランク選手が集合した交流戦は、ハイレベルな対局とガチ過ぎる検討内容が大きな反響を呼んだ。

約半年の期間中、裏方や主催者だけでなく、選手自らもがリーグ全体を盛り上げようとしていたのは特筆すべきだろう。視聴者を楽しませるスキルに長けたストリーマーを集めたことでこのような動きが自発的に発生し、半年もの長期企画を盛り上がりを持続したまま走り抜けることが出来たのだ。

次節に向けて改善してほしいところ

最終節の形式

全10節の中でも最終節のみ開催形式が異なり、3試合同時開始・同時進行となっていた。これは主催の天開司から「目無し問題解消のため」と説明されていた。

「目無し」とは優勝可能性のなくなった状態のことを言う。優勝という大きな目的が無くなり、また優勝争いをしている他プレイヤーを妨害してもいいのかというマナー的な問題も関わり、プレイヤーには通常の状況とは異なる異質なプレッシャーがかかる状態となる。

これに対処するため、運営としては3試合同時開始とし、全チームが現実的な優勝可能性を持ったままの状態で試合を開始することで目無し問題を解消したかったのだろうと思われる。

しかし、これは本質的な解決ではない。実際、チームアキレスは第九節終了時点で首位チームとの差が大きく広がり、この時点で目無しになっていた。同時開催では目無し問題を解決することは出来ないのだ。

さらにこの方式は、優勝決定の瞬間を全員で見届けることが出来ないという、大規模企画の結末としては少し寂しい状況も作り出してしまった。

個人的には、最終節も他の節と同じく順次試合を開始する方式で別に構わなかったと思う。目無し問題は麻雀においては解決不可能と割り切って、優勝決定の瞬間を見せるというエンターテイメント性を重視して欲しかった。目無しとなったチームについても、Mリーグと同じく、少しでも多くのポイントを得ることを是とするということをリーグとして宣言し、目無しチームのプレイングを正当化してあげれば良いのではないだろうか。

どうしても目無し問題を緩和したいのであれば、麻雀プロリーグの一つ・RMUが導入している新決勝方式を最終戦に導入するという手法もある。簡単に言えば、トップのチームがアガれば優勝決定、それ以外は続行となるサドンデスマッチである。これも目無し問題を完全に解決することは出来ないものの、通常通りの試合を行うよりは下位チームの逆転可能性を残すことができる。ただ、これを行う場合、雀魂にそうした新機能を実装しなければならなくなるので難しいのだろうが。。。

チームメンバーについて

最終戦が終わった後、選手や監督から「来年があれば、同じメンバーで戦いたい」という台詞を多く聞くことができて涙を誘うのだが、一方でもし来年開催されるのであれば、チームメンバーは1からドラフトを行なって欲しい。

大きな理由は、Cランクとして採用された4選手がもう既に初級者を脱して中級者になってしまったからだ。神域リーグの魅力に、「異なるスキル帯のメンバーが団結して優勝を目指す」というストーリーや、「初級者の目線に立って指導や牌譜検討を行う」という麻雀の学習コンテンツの魅力が占める割合は大きいと思っている。その中で、スキル分布が上位に偏った状態で第二期を行なっても、それらの魅力が損なわれてしまう可能性が高いと思うためだ。

また、神域リーグという存在が初期ドラフトで選ばれた12名だけの既得権になって欲しくないという思いもある。神域リーグがこれだけ大きなコンテンツとなり、ストリーマーとしてのキャリアを大きくステップアップした選手も多くいたと思う。だからこそ、次期は新しい選手を抜擢して欲しいし、神域リーグから新しく羽ばたくストリーマーを発掘して欲しい。同じメンバーでマンネリ化しながら続けていくよりも、常に新しい風を取り入れながら、麻雀界とストリーマー界を繋ぐコンテンツとして、いつまでも発展していってほしい。

あと連盟はいい加減所属プロを雀魂関連のイベントに出演できるようにさせて欲しい